历时14小时47分钟,我读完了《陆犯焉识》。

热评里有一段话,用来形容我此时的心情,最为恰当。“也看过《归来》这部电影,与书相比,电影更像是一场疾病,痛得你忍不住哭出来,而小说像是慢性的症候,心里咯了什么东西,想哭却哭不出”。

从去美国开始,我痛恨享受“自由恋爱”的陆焉识,清高孤傲又口无遮拦的陆焉识。为了他的婚姻自由,贪婪地享受望达、念痕带给他的激情岁月。为了他的学术自由,成了反革命分子,历经一场无期的流放。这不能全赖这个时代,这是他陆焉识自己的选择,应受的苦果。

又是从什么时候,我开始接纳他。不是陆焉识,是“老几”。或许是场部礼堂的那场电影,或许是出逃偷偷跟在婉瑜后面的身影,也或许是他“绝食”盲写的书信。我维护他,就像婉瑜为陆焉识开脱,“哦,路很远的”,来不及也不怪他,从他醒悟的那一刻起,他就出发在路上了。

看陆焉识在重庆那段时,我一停歇下来,就替婉瑜不甘心,连梦里也不放过。从她十七岁初次见陆焉识,她就便认定了这个人,她的风情流盼、她的疯、她的野,都只为陆焉识一人。爱这个人到了极致,分分秒秒都在捕捉他的气息,不抬头我便知道是你。

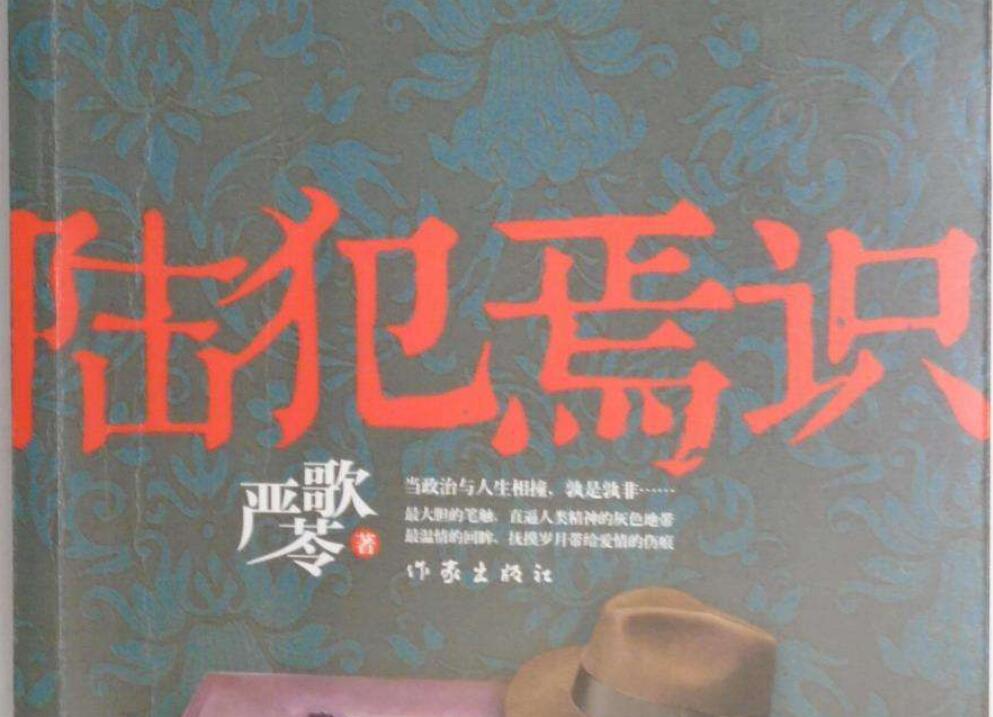

可巧最近读的几本书,都是在文革的时代背景下。余秋雨先生在《借我一生》中,是充斥着大批判、大揭发下的坚守;杨绛先生在《我们仨》中,是一家三口苦中作乐的温情;而严歌苓在《陆犯焉识》中,是西北大荒漠二十年对繁华半生的反刍,是浪子回头的醒悟。