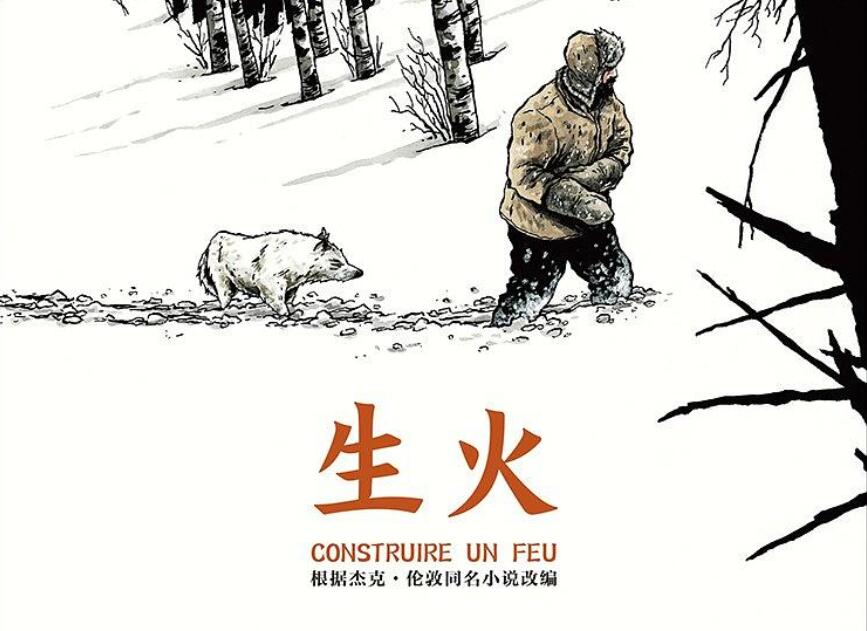

作者:翔羽叶。某种意义上说,短篇小说改编漫画相对于长篇小说改编漫画具有更少的限制和更多的自由度,因此原作越短的漫改作品越接近原作中境域的重构而非简单再现。可能正因为如此,改编自杰克伦敦文学短篇的《生火》看起来会比同一漫画作者改编自梅尔维尔长篇的《白鲸记》更加像一部有独立价值的完整艺术作品,而不仅仅是原著小说的“漫画化”。

《生火》的境域意义是实现了一种对社会性的“悬搁”,在这种境域中,只有一条狗相伴的主人公其实就是北极雪域荒原上的鲁滨逊。人是天生的政治(politics)动物,politics的词源是polis——古希腊城邦,即人们的团体。人是政治动物即人是城邦的的动物,社会的动物。《生火》中悬搁的结果就是,把人置入非社会的自然,把社会人变成非社会的人——或更准确的说——准社会人(因为只有无法回归社会的狼孩才能叫做真正的非社会人)。

非社会境域的本质是,社会人被抛入非社会的自然中,并且这个自然是第一性的自然(几乎无人涉足的茫茫雪原)而非第二自然(人化的自然)。人面对赤裸裸的自然,矮化成了一架会思考的热力学机械,机械从不遵循文化意义上的社会准则,它仅仅服从热力学定律。获得热量,就产生运动,失去热量,就停止运动。为了维持机械运动所需的热量,于是“生火”就成了具有重大意义的时刻。每一次生火都意味着能量的转化,意味着机械的重新发动,但除此之外别无其它。因为在人性价值被悬搁了的情况下,生命仅仅是能量转换,生存仅仅是物质交换。

而社会人是自带价值光环的,是悬搁暂时去掉价值光环,让我们看到了死亡的另一种形式。自然一旦出现在单个的、脱离了社会的人面前,就换上了一副穷凶极恶的脸面,自然不再是华兹华斯笔下的习习暖风和涓涓细流,而是赤裸裸的生存陷阱,无时无刻不在消融落入其中的人的生命。在自然中的每一分每一秒都是生存性挣扎,从还原后的角度看就是单纯热力的耗散。热力的耗散是生命体机械性的耗损,是经价值悬搁了的死亡的过程。这种另类的死亡形式是非本真的死亡,价值剥夺的死亡,更加直接,更加残酷,更加“自然”。(作为对照,本真的死亡应该是价值关联的死亡,例如拥有临终关怀的死亡,临终忏悔后的死亡,亲友陪伴中的死亡,在可选择的条件下,可以是主动寻求的安乐死,甚至是主动的牺牲——我们将在纪念碑上找到死者的名字和他的事迹。)

作为没有自身历史的机械(如果不考虑磨损折旧,它的生产日期和存在时长并没有特别意义),死亡就是锈蚀、能量泄漏和停止运转。但人毕竟是社会性的。作为一台有其自身历史(从社会矮化而来)的机器,其发动和持续运作始终保留着不死和重新回归社会的意向性。反过来说,作为人,真正的死亡是和上帝隔绝(或者说,作为有灵魂的机体,真正的生存必须是作为人的生存——生活,不仅是一种自然状态,更是一种价值状态,“生活”是带着人性价值光环的“活着”)。

所以对准社会的人来说,在荒无人烟的冰天雪地,生火的意义是双重的,不仅点燃人的生命,也点亮神圣的价值光环;生火是必须慎重对待的宗教仪式,作文www.yuananren.com是对文化的认同,对社会的呼应,对伙伴的召唤,对未来的伙伴生活的前瞻。试看主人公在生命尽头所想的是什么?不正是“如果你有个同行的伙伴”和“伙伴们正在等你”吗?主人公面临将它拖向死亡的极度寒冷,最终放弃了挣扎求生。作为一架机器,它确已无法修复,但他终于没有放弃人的价值。他知道他生命的活火行将熄灭,但他仍然做出了一个价值性的选择:他宁愿作为人有尊严地死去。可以说,他是在心底始终还留存着灵魂圣火的种子。

广袤、苍白、荒芜、孤寂、冷酷、恐惧,漫画在此展示出了不同于文字的构境之功。原著第三人称的叙述角度借助镜头的推进和拉远得以自然地切换为第二人称叙述。这种以“你”为中心的话语和运镜相结合,迫使读者以高度的代入感直面原生自然的非理性和由此造成的巨大价值虚空。画家对苍茫绝域的整体冷色调处理,使篝火点燃时那熊熊火焰发出的赤橙色光热中心化了,不仅成为分镜画面的几何中心,漫画构境的意象中心,更成为漫画文本意义表达的中心。

整部作品的文学功能是对附丽于自然之物上的文化价值和生活意义的剥离。这种剥离撕破了自然温情脉脉的面纱,暴露了它坚硬、冰冷、荒谬的本来面相,又反过来映射出人文价值相比自然地暴力是如何不堪一击。

在结尾处,主人公僵直的躯壳逐渐失去绘画细节开始融入周围了无生气的草木,继而融入与草木同一的一片黑色轮廓并与灰白大地相掩映。很快他和他唯一留存于世的他曾生火的痕迹也将为大雪、风霜和雷电彻底抹去。曾经爆裂、欢腾地燃烧着,现下早已先于生命而熄灭的火焰,此刻重又揭示自身意义为无意义。它的全部内容都可以被写进一个冷静、简洁的化学公式里:某种固体转化为某种气体,正如人转化为土壤、水份和空气。