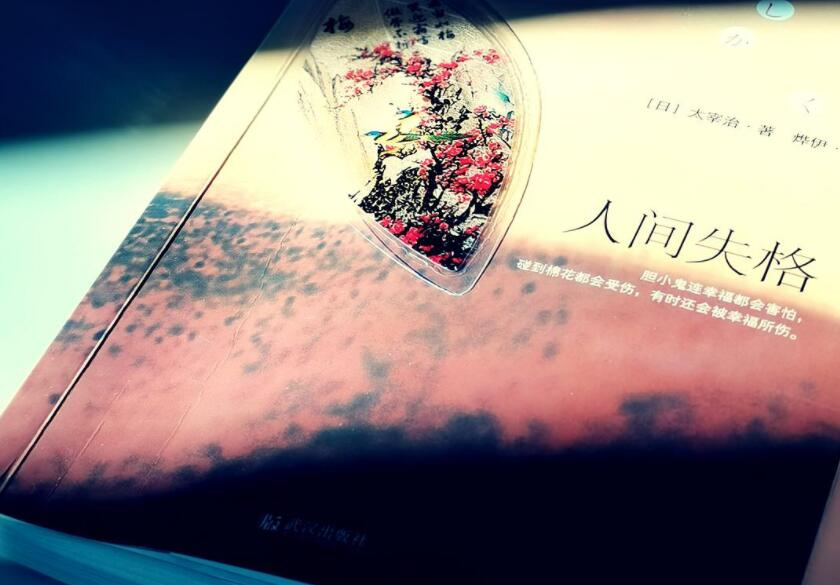

“胆小鬼连幸福都会害怕,碰到棉花都会受伤,有时还会被幸福所伤。”胆小鬼叶藏,在这个让他感到格格不入的社会中,仿佛一只蜷缩的刺猬,披上了坚硬的外壳,虽然抵挡住了潜伏的危险,但也使仅存的温情不可向迩。

笔者囿于阅历与见识之短浅,在初读《人间失格》后感到几无感触,甚至不可理解。贵族出身、天资聪颖又仪表堂堂的叶藏,本可凭借自身超凡的智力和丰裕的教育资源,按照父亲的意愿考入东京大学而后从政,成为他人眼中的人上人。然而书中的叶藏确是个惧怕人类的胆小鬼,在变本加厉的消极堕落中变成社会中的边缘人。这令我感到惋惜,但更多的是费解。

对人类的恐惧真的会从根本上影响叶藏的人生轨迹吗?叶藏究竟追求的是什么呢?带着问题,我重读了本书,在书中觅出了答案。

要想理解一个人的感情和行为,最根本的方法即是共情,也就是换位思考,从他人的角度思考。要想理解叶藏的堕落,就需假想自己天生充斥着对人类的恐惧,哪怕无法理解这恐惧源于何处。因为恐惧,所以想讨好他人,因而选择用滑稽的言行来取悦讨好他人,在生活中戴上了小丑面具,用小丑戏法来掩饰虚假面具下空虚、恐惧、另类的自我;因为恐惧,所以对人类抱有不信任的态度,在观察世人言行的过程中更倾向于觉察人性中以虚伪和自私为首的种种恶;因为厌恶人性之恶,所以追求人性的美好,比如祝子的纯真邪的信任。

归根结底,引起叶藏自我放逐的根本原因在于他对美好人性的执念。

然而,唯物辩证法告诉人们,矛盾具有普遍性。人性也不例外。人性一定具有两面性,完美无缺的或是一无是处的人性都是不存在的,而只追求人性之一面者,仅仅是否定并无视了人性的另一面,而这另一面确是客观存在、不可抹杀的,因此不可能觅得他心中理想的人性,完美的人性不过是“情人眼里出西施”式的多情罢了。窃以为,叶藏的痛苦根源就在于此。

从叶藏的视角来看,人是丑恶的,是他眼中的诸如“地狱之马”一类的妖怪。从本质上看,这是偏见,带着偏见评判事物的好坏,其结果必然是不公正的。就像一个人戴着有色眼镜看到的世界必然与常人所看到的不同。叶藏从形形色色的人的身上看到了他们两面三刀、逢场作戏、自私自利等以虚伪和自私为代表的人性之恶,但是偏见蒙蔽了他的双眼,除了为妻子祝子对人“纯真无邪的信任”所打动,再无法体察人性之美。然而叶藏的本心却始终是追求人与人之间的爱与信任等人性的光辉,这与他阴暗的世界观产生了剧烈的矛盾。长期追求美善而不得,叶藏选择在酒精中自我放逐。

“我丧失了做人的资格”,这由内心深处发出的无助与绝望的声嘶力竭的呐喊,其所蕴含的痛苦积累恐怕只有深陷炼狱的叶藏自己才能体味。

太宰治在《人间失格》中塑造的另一个极端是让人性之善大放异彩的祝子。她身上有着“不曾见过丑恶的童贞”,以及对他人“纯真无邪的信任”,这些可贵的品质深深地吸引着、救赎着叶藏。向叶藏示爱的女性比比皆是,而他唯独选择与祝子完婚,究其根本原因,正是叶藏在祝子身上看到了理想中的人性,满足了他对美好人性的追求。

矛盾的同一性告诉人们,有善良才有邪恶,而对立性则是说,有善良必有邪恶。祝子纯真的信赖是存在的,但是侵犯她的矮个子商人的兽性也是存在的,而这个商人正是利用了祝子对他人的信任而达到了满足自己兽欲的目的。那一夜后,一切都变了。叶藏难以释怀,不仅仅是因为妻子的身体被人玷污,最重要的是,曾深深吸引他的祝子那纯真的信任,也被玷污了,那曾救赎叶藏、宛如青叶的瀑布的信赖他人的纯真心灵,在一夜之间化为污水。这也成为压倒叶藏的最后一根稻草。

“不怕一无所有,就怕曾经拥有”,曾支撑起叶藏全部的精神世界的支柱,顷刻间化为乌有,其所带来的痛苦,远高于一直生活在对人类的恐惧和憎恨之中的痛苦。因此,从前麻痹自我的酒精变成了吗啡,叶藏得以在幻觉中积极生活,却在现实里被看作一个精神病人或是疯子,仅此而已。

《人间失格》描写了一个被社会排斥的边缘人角色的挣扎和沉沦,而叶藏的边缘化是必然的。由于常年生活在对人类的恐惧中和滑稽面具的保护之下,作文www.yuananren.com叶藏已经丧失了爱的能力,这样的人势必会被社会所排斥。另一方面,叶藏对美好人性的追求蒙蔽了他的双眼,认为凡是表现出人性之恶者都应当成为他憎恶的对象,而唯独像祝子那样表现出明显的人性光辉者才能得到他的认可。但现实中像祝子那样单纯善良的又有几人?可遇不可求罢了。

每个人都是善恶两面的综合体。人生来恶的成分就占了更多的比例,比如自私、虚伪、破坏性,但是仍然有善的成分。人可以通过后天的学习教育使人性趋善,比如教化出“仁义礼智信”,但是仍然无法彻底抹去一些天生的恶。

不同的人受到的教育不尽相同,因此表现出恶或善的概率也不尽相同。但是不论我们看到一个人在某种场合下表现出的是善还是恶,都不能因此就给他贴上“好人”或是“坏人”的标签,因为他一定还有未表现出的另一面。就像变色龙在不同环境下通过改变自身肤色来保护自己一样,在不同场合表现出不同的性,其实是人的一种自我保护机制。比如在观看完一场自己并不能欣赏的表演后,虽然心里并不赞赏,但是假如表演者正是自己的挚友,在谈及刚刚结束的表演时,多数人较为适宜的做法还是当面表现出赞赏的言行。这可以被称为“虚伪”,也就是叶藏眼中的恶的一种,但是只分析行为本身而置动机而不顾则有犯教条主义之嫌了。

这种虚伪其实是一种善意的谎言,是出于维护朋友尊严、维持彼此友谊目的的一种善。试想在表演结束后给表演者当头一棒:“真是乏味的演出。”接下来的相处要怎样进行?能做出这种行为的人在现实生活中通常被看作是“情商低”,是难以适应社会潜规则的一种表现。所以,适当的伪装是社会人保护自己、保护他人的一种善意,而不应当仅仅被认为是一种虚伪,在不同的场合表现出合适的一面,多数情况下是适应社会潜规则的表现,但他人不能就表现出的一面而下武断的定性结论,因为他在所处的场合下没有看到人性的另一面,而这另一面是客观存在的。

太宰治的作品表面上是消极避世的,但细细品味,总能感受到贯穿行文的深情温柔,那是一种对世界、对社会、对人的温柔。孟子曰:“尽信书,则不如无书。”倘若读者只是因为听到一句“生而为人,我很抱歉”而跟风赶潮地来读一遍《人间失格》,尔后囫囵吞枣一番,品不出其中的滋味,却又为了内心的一点倔强的自尊而装作醍醐灌顶之状,将叶藏颓废糜烂的生活奉为圭臬,为自甘堕落寻找借口,那实属虚伪、懒惰,为人性之大恶。窃以为,通过共情能力体会叶藏的感受,想叶藏之所想,爱其所爱,恨其所恨,才能从太宰治细腻的笔法之间体悟到他对这世界深情的温柔;运用辩证法分析叶藏一生遇到的形形色色的人物所折射的人性,更能挖掘出叶藏的价值观、世界观,以及他沦为社会边缘人的必然原因,并从中吸取教训。只注重人性之恶的叶藏和只相信人性之善的祝子,都被这个世界撞得头破血流。

这个世上的大多数人终究是凡人,都需要在融入社会的过程中寻找认同感、被接纳感,对人性的极端认识都容易导致被这个社会所排斥或伤害,因而不妨采取中和之道,持辩证之天平,判人性之善恶,认可人的良善面,也接纳人的阴暗面,收起锐利的敌视,也藏起天真的烂漫,以一个社会人的身份,融入这不圆满的尘世。