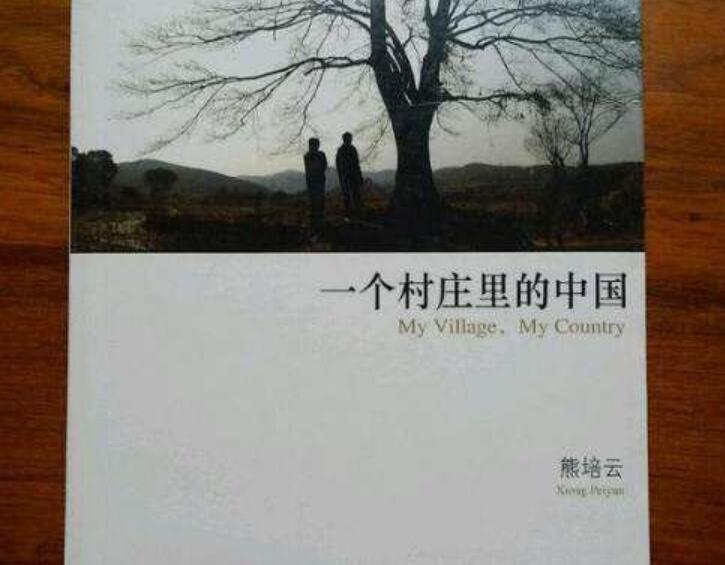

这本书是作家熊培云先生对家乡变化及人事变化的描写,从这本书里我们可以看到一个最真实的20世纪农村人民的生活。

在作者的故乡——小堡村,生长着许多上百年的古树,树贩子把它们以一两千元卖掉,再以一两万元卖到城里。

村里人不敢反抗,怕得罪村长,而且留在村里的都是些老人,年轻的壮农们常年都在外打工。

不仅古树被卖,就连村中的青石墓碑也被人践踏、偷走,拿去铺路,用来洗衣服,村庄里一片悲凉的光景,故乡落寞如“废墟,”还有很大一个原因是农民都往城里去了。

在知识青年上山下乡的年代,村里的人多了起来。城中处处树立起:“鼓励知识青年上山下乡”的旗帜,1962-1966年,有129.28万知青下乡。

在上世纪,想走到城市里最好的办法就是读书。然而,乡下人多半书读一半,便读不起了,只好下田做工。

1960年中后期,有一些想回城,不甘心在农村扎根的知识青年,陆续回城。《人民日报》等立即批评了这些知青行为,而这些胸怀大志的知青为了留在城中读书,故意吃铅块,制造高血压,为拿到医生的病退诊断书。

八十年代农民小赌也可能会被判刑,村里的管理开始严格,每个村都开始了干部选举,各村各姓修谱心切,都请人写了宗谱。书的最后,作者发出无限感叹,数年间,农村有了巨大的改变,家家用上了冰箱,空调,电视,房子也盖起了2楼。

这本书让我印象最深的是“汪中求进城”这一段,汪中求先生出生在农村,自幼努力读书,后来辍学在田间干活,最后发奋读书一年,考上了大学。他进城后深深感到这个世界的不公平,为什么城里孩子上学是一个皮箱,而他上学是两个纸盒子。他在城里睡一晚上要10元,而他一天只能挣两角。他在城里睡一晚上,就得在乡下工作50天。

读到这时,我掩卷思考许久,我们生在城市,本来就比农村孩子幸运,但我们何时像农村孩子一样狠心日夜读书、努力过?我们享受着良好的教育,生活上从不用担心,那我们又有什么理由,不在该努力读书的年龄不努力?

第二让我印象深刻的是作者描写故乡的污染。作者的家乡在江西地区的一个小村子,随着时代的进步,越来越多村民从土房子里搬出,修起了水泥房子。村里的树木被砍尽,湖水被污染,暴力拆迁让许多老房子倒下,让许多游子失去了最初的记忆。

每年春节“春运”之时,无数人收好大包小包向家乡归去,而有多少人回到了真正的“故乡”?物是人非,时代在巨变……真正的故乡已成为许多游子再也回不去的地方。

“没有故乡的人寻找天堂,有故乡的人回到故乡”这本书揭示了许多的道理,充分展现了20世纪的农村历史,很值得我们阅读。